決算整理仕訳の問題が解けるようになりたい!

問題演習がしたい!

簿記3級の第3問には財務諸表作成問題や精算表が出題されます。

配点は35点(100点満点中)とここで点数を取れるかどうかは合否に大きく関わってきます。

第3問を解くために何よりも大事なのが決算整理仕訳です。

決算整理仕訳ができないと、第3問で点数を取れず不合格になりかねません。

私は年間300人以上の学生に簿記を教えている大学教員です。

この記事では簿記3級の決算整理仕訳の無料練習問題PDFと解説を提供します。

クイズ形式の問題も一緒に出題しているので、このページで決算整理仕訳の学習を進めることができます!

是非ご利用ください。

記事の使い方

①問題と解答用紙をダウンロードする。

②できれば解答用紙は印刷して、問題を解く。

③解答を確認し、丸付けをする

④解説を読み、間違えた内容を確認する。

⑤もう一度問題を解き、チェックする。

この記事を使うことで簿記3級の直前チェックが網羅的にでき、簿記3級の合格可能性が大きく高まるでしょう。

以下の記事では簿記3級の直前仕訳チェック問題を無料で提供しているので、興味のある人は合わせてご活用ください。

記事の執筆者

・年間300人以上の大学生に簿記を教える大学教員。

・日本人の会計リテラシーを高めるを理念に、会計ラボを運営中。

簿記3級の模擬問題と問題集を無料で手に入れる方法、知りたくないですか?

公認会計士資格スクールのCPA会計学院は最新の簿記3級テキスト・問題集(PDFデータ)と講義動画を無料で配布しています。

問題集は市販本(「いちばんわかる日商簿記3級の問題集」【CPA出版】¥1,375円)のpdf版で、模擬問題が収録され完全無料です。

無料フルカラーテキスト(全395ページ)、問題集(全326ページ)、解説動画(全12回)がもらえるのはCPA会計学院だけ!

たった1分の資料請求で、今すぐに簿記3級の勉強が始められます。

無料配布はいつまで続くかはわからないので、気になった人は今すぐ資料請求!

その他無料テキストは以下の記事で紹介しています。

【簿記3級】決算整理仕訳の無料練習問題PDF

決算整理仕訳の無料問題

ダウンロードして使用してください。

解答用紙

ダウンロードして、印刷して使用して頂けると使いやすいです。

ipadなどでpdfに直接書き込んでもオッケーです。

簿記3級のクイズ形式問題

以下はクイズ形式の決算整理仕訳問題です。

印刷&書き込みが難しい人はこちらを解いてみましょう!

簿記3級の無料決算整理仕訳問題&解答

以下の決算整理仕訳を示しなさい。なお、資料1は決算整理前残高試算表である。当期は20X1年4月1日から20X2年3月31日の1年である。なお、商品売買の記帳方法は3分法によること。

決算整理事項等

- 従業員が出張から帰社し、旅費交通費の精算をした結果、残金¥10,000を現金で受け取った。しかし、この取引が未記帳であった。なお、この従業員には旅費の概算額として現金¥100,000を仮払いしていた。

- 売掛金¥50,000が当座預金口座に振り込まれていたが、この取引が未記帳であった。

- 受取手形および売掛金の期末残高に対して2%の貸倒引当金を差額補充法により設定する。

- 期末商品棚卸高は¥90,000であった。

- 収入印紙のうち¥6,000は未使用だったため、貯蔵品勘定に振り替える。

- 備品(耐用年数8年、残存価額ゼロ、定額法により減価償却を行っている)の減価償却を行う。

- 建物(耐用年数10年、残存価額は取得原価の10%、定額法により減価償却を行っている)の減価償却を行う。

- 保険料は、今年度の12月1日に契約したもので、12月1日に向こう1年分(¥48,000)の保険料を一括して支払っている。決算にあたり、保険料の前払分を繰延べる。

- 受取地代の中には9月1日に向こう1年分の地代¥24,000を受け取っている。決算にあたり、地代の前受分を繰延べる。

- 法定福利費の未払分が¥24,000あった。

- 給料の未払分¥60,000があった。

- 消費税の処理(税抜方式)を行う。

- 税引前当期純利益に対する税率は30%である。決算にあたって、法人税、住民税及び事業税を計上する。なお、当社は法人税等の中間申告を行っている。

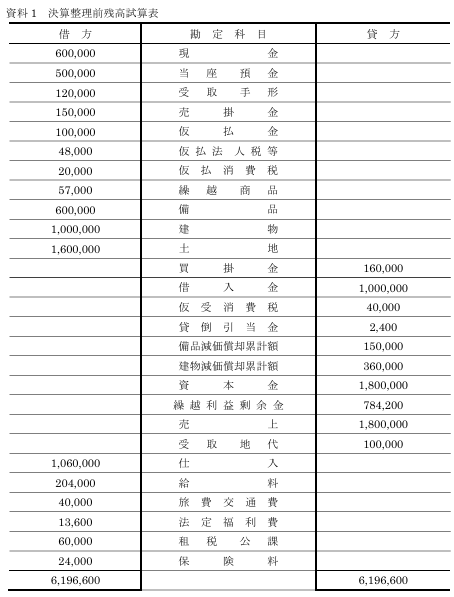

資料1 決算整理前残高試算表

解答は以下です

決算整理仕訳問題|解説

1.従業員が出張から帰社し、旅費交通費の精算をした結果、残金¥10,000を現金で受け取った。しかし、この取引が未記帳であった。なお、この従業員には旅費の概算額として現金¥100,000を仮払いしていた。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

| 現金 旅費交通費 | 10,000 90,000 | 仮払金 | 100,000 |

①精算時点で仮払金(資産)を全額減少させる。

②残金を差し引いた金額を旅費交通費(費用)として借方に計上する。

2.売掛金¥50,000が当座預金口座に振り込まれていたが、この取引が未記帳であった。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

| 当座預金 | 50,000 | 売掛金 | 50,000 |

3. 受取手形および売掛金の期末残高に対して2%の貸倒引当金を差額補充法により設定する。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

| 貸倒引当金繰入 | 2,000 | 貸倒引当金 | 2,000 |

①受取手形と売掛金の期末残高を計算する(2の決算整理仕訳に注意)。

②差額補充法により貸倒引当金を設定する。

受取手形と売掛金の期末残高を計算する。

決算整理前残高試算表から

受取手形=120,000 売掛金=150,000 であることがわかる。

ただし、2の決算整理仕訳で売掛金は50,000減少している。

そのため、期末残高は120,000+150,000-50,000=220,000と計算できる。

貸倒引当金の設定額は

220,000(受取手形と売掛金の期末残高)×2%=4,400

である。

差額補充法により、追加計上される引当金は

4,400-2,400(貸倒引当金の期末残高)=2,000

である。

4. 期末商品棚卸高は¥90,000であった。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

| 仕入 繰越商品 | 57,000 90,000 | 繰越商品 仕入 | 57,000 90,000 |

①仕入勘定を売上原価(売上原価=期首商品棚卸高+当期仕入高-期末商品棚卸高)とする仕訳を行う。

②し・くり・くり・しで仕訳する。

売上原価を算定するために必要な仕訳を行う。

売上原価=期首商品棚卸高+当期仕入高-期末商品棚卸高である。

三分法では期中の仕入高は「仕入」(費用)で処理されている。

「仕入」を売上原価にするために期首商品棚卸高の繰越商品(資産)を仕入(費用)に振り替える。

期首商品棚卸高は決算整理前残高試算表の繰越商品¥57,000である。

続いて期末商品棚卸高分(¥90,000)の仕入(費用)を繰越商品(資産)に振り替える。

5. 収入印紙のうち¥6,000は未使用だったため、貯蔵品勘定に振り替える。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

| 貯蔵品 | 6,000 | 租税公課 | 6,000 |

①収入印紙(印紙税の支払いにあたって購入)は購入時に租税公課として処理されている。

②収入印紙や切手など換金性のあるものは貯蔵品として資産計上する。

6. 備品(耐用年数8年、残存価額ゼロ、定額法により減価償却を行っている)の減価償却を行う。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

| 減価償却費 | 75,000 | 備品減価償却累計額 | 75,000 |

①定額法による減価償却費は(取得原価-残存価額)÷耐用年数で計算する。

②間接法で記帳する(簿記3級は間接法のみ出題)。

備品の取得原価は決算整理前残高試算表の¥600,000である。

減価償却費=(600,000(取得原価)-0(残存価額))÷8(耐用年数)=75,000

7. 建物(耐用年数10年、残存価額は取得原価の10%、定額法により減価償却を行っている)の減価償却を行う。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

| 減価償却費 | 90,000 | 備品減価償却累計額 | 90,000 |

①定額法による減価償却費は(取得原価-残存価額)÷耐用年数で計算する。

②間接法で記帳する(簿記3級は間接法のみ出題)。

建物の取得原価は決算整理前残高試算表の¥1,000,000である。

減価償却費=(1,000,000(取得原価)-1,000,000×10%(残存価額))÷10(耐用年数)=90,000

8. 保険料は、今年度の12月1日に契約したもので、12月1日に向こう1年分(¥24,000)の保険料を一括して支払っている。決算にあたり、保険料の前払分を繰延べる。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

| 前払保険料 | 16,000 | 保険料 | 16,000 |

①保険料の未費消分は時期に繰り延べる。

②前払いによって発生した保険料は前払保険料として処理する。

保険料の支払いは12月1日に1年分が支払われている。

決算日は3月31日のため、4ヵ月分の保険サービスしか費消していない。

そのため、未費消分の8ヵ月分の保険料を減少させ、「前払保険料」として次期に繰り延べる。

1ヵ月分の保険料は24,000(1年分)÷12ヵ月=2,000であり、8ヵ月分の保険料は2,000×8ヵ月=16,000である。

収益・費用の見越し・繰延べは少し難しい論点となるので、よくわからない方は以下で学習頂けると分かりすいと思います。

9. 受取地代の中には9月1日に向こう1年分の地代¥48,000を受け取っている。決算にあたり、地代の前受分を繰延べる。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

| 受取地代 | 20,000 | 前受地代 | 20,000 |

受取地代のうち4月1日から8月31日(5カ月分)は、前受した金額であり、決算日時点(3月31日)でまだそのサービスは提供していない。

そのため、受取地代として収益に計上されている5ヵ月分の金額を減少させ、前受地代として次期に繰り延べる。

5ヵ月分の受取地代は48,000(1年分)÷12ヵ月×5カ月=20,000である。

10. 法定福利費の未払分が¥24,000あった。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

| 法定福利費 | 24,000 | 未払法定福利費 | 24,000 |

法定福利費が未払いであったので、費用として借方に計上する。

同額の「未払法定福利費」を貸方に計上する。

11. 給料の未払分¥60,000があった。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

| 給料 | 60,000 | 未払給料 | 60,000 |

給料が未払いであったので、費用として借方に計上する。

同額の「未払給料」を貸方に計上する。

12. 消費税の処理(税抜方式)を行う。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

| 仮受消費税 | 40,000 | 仮払消費税 未払消費税 | 20,000 20,000 |

決算整理において消費税の精算を行う。

納付すべき消費税=仮受消費税-仮払消費税

決算整理前残高試算表にある仮払消費税(借方)¥20,000と仮受消費税(貸方)¥40,000をそれぞれ減少させる。

確定した消費税の金額は確定申告時に実際に支払う。そのため、決算時点では未払消費税(負債)として計上する。

13. 税引前当期純利益に対する税率は30%である。決算にあたって、法人税、住民税及び事業税を計上する。なお、当社は法人税等の中間申告を行っている。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

| 法人税、住民税及び事業税 | 57,720 | 仮払法人税等 未払法人税等 | 48,000 9,720 |

法人税等を計算する。

税引前当期純利益を計算するために、全ての収益と費用(法人税等を除く)を計算する。

収益合計=1,800,000(前T/B売上)+100,000(前T/B受取地代)-20,000(仕訳9)

=1,880,000

費用合計=1,060,000(前T/B仕入)+57,000(仕訳4仕入)-90,000(仕訳4仕入)+204,000(前T/B給料)+60,000(仕訳11給料)+40,000(前T/B旅費交通費)+90,000(仕訳1旅費交通費)+13,600(前T/B法定福利費)+24,000(仕訳10法定福利費)+60,000(前T/B租税公課)-6,000(仕訳5租税公課)+24,000(前T/B保険料)-16,000(仕訳8保険料)+2,000(仕訳3貸倒引当金)+75,000(仕訳6減価償却費)+90,000(仕訳7減価償却費)

=1,687,600

税引前当期純利益=1,880,000-1,687,600

=192,400

法人税等=192,400(税引前当期純利益)×30%=57,720

法人税等(法人税、住民税及び事業税)が計算できたら、まずそれを費用(借方)に計上します。

中間申告で仮払法人税等(資産)が¥48,000計上されているので、それを全額取り崩すため貸方に計上します。

法人税等-仮払法人税等が次の確定申告時に収めるべき税金の金額となるので、それを未払法人税等として負債(貸方)に計上します。

簿記3級|第2問の無料練習問題まとめ

第3問は簿記3級の合格に直結するにおいて非常に重要な問題です。

特に決算整理仕訳は第3問を解くにあたって必須です。

問題を繰り返し解き、完璧に準備して確実に得点することが大切です。

次は簿記3級の模擬問題に挑戦してみましょう!

試験時間(60分)を図って模擬問題にチャレンジすることは重要です。

簿記3級の模擬問題は無料で手に入ります。

公認会計士資格スクールのCPA会計学院は最新の簿記3級テキスト・問題集(PDFデータ)と講義動画を無料で配布しています。

問題集は市販本(「いちばんわかる日商簿記3級の問題集」【CPA出版】¥1,375円)のpdf版で、模擬問題が収録され完全無料です。

無料フルカラーテキスト(全395ページ)、問題集(全326ページ)、解説動画(全12回)がもらえるのはCPA会計学院だけ!

1分の資料請求で、今すぐに簿記3級の勉強が始められます。

無料配布はいつまで続くかはわからないので、気になった人は今すぐ資料請求!